Einladung Vortragsreihe

Transformative Planungskultur

ab dem 21. oktober 2024

MontagS | 16:00 bis 17:30Uhr

Kurzbeschreibung:

Ob in der Planungspraxis oder in Forschung und Lehre an den Hochschulen – wir stehen vor drängenden Herausforderungen: Boden-, Bau- und Mobilitätswende, Klimaschutz und Biodiversität, Migration und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind nur einige der programmatischen Schlagworte erforderlicher Veränderungen. Es ist höchste Zeit, Wege der transformativen Planung und Entwicklung einzuschlagen und Prozesse sowie Instrumente für die Umsetzung in der Breite zu entfalten. Die universitätsübergreifende Lehrveranstaltung thematisiert die notwendige transformative Planung von Städten und Regionen aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven. Fachliche Inputs werden in Diskussionen reflektiert.

Termine: Montags, 16.00–17.30 Uhr, online

21.10.24

Einführung Prof. Dr. Barbara Engel / Prof. Mario Tvrtković

28.10.24

Die Klima-Apokalypse. Planung als radikale Gestaltungsaufgabe Dipl.-Ing. Axel Schubert, Fachhochschule Nordschweiz

04.11.24

Transforming Neighborhoods: Living Lab Tbilisi Prof. Dr. Barbara Engel, KIT Karlsruhe

11.11.24

Netze knüpfen und lokal intervenieren – Initiativen der Freiraumentwicklung zur urbanen Transformation in Europa Prof. Cornelius Scherzer, HTW Dresden

18.11.24

Sustainable Urban Regions Prof. Frank Schwartze, TH Lübeck

25.11.24

Transformation gestalten Prof. Thorsten Erl, Uni Siegen

02.12.24

tu! Hambach – Essentials eines transdiziplinären und transformativen Lern- und Gestaltungsraums Prof. Dr. Agnes Förster, RWTH Aachen

09.12.24

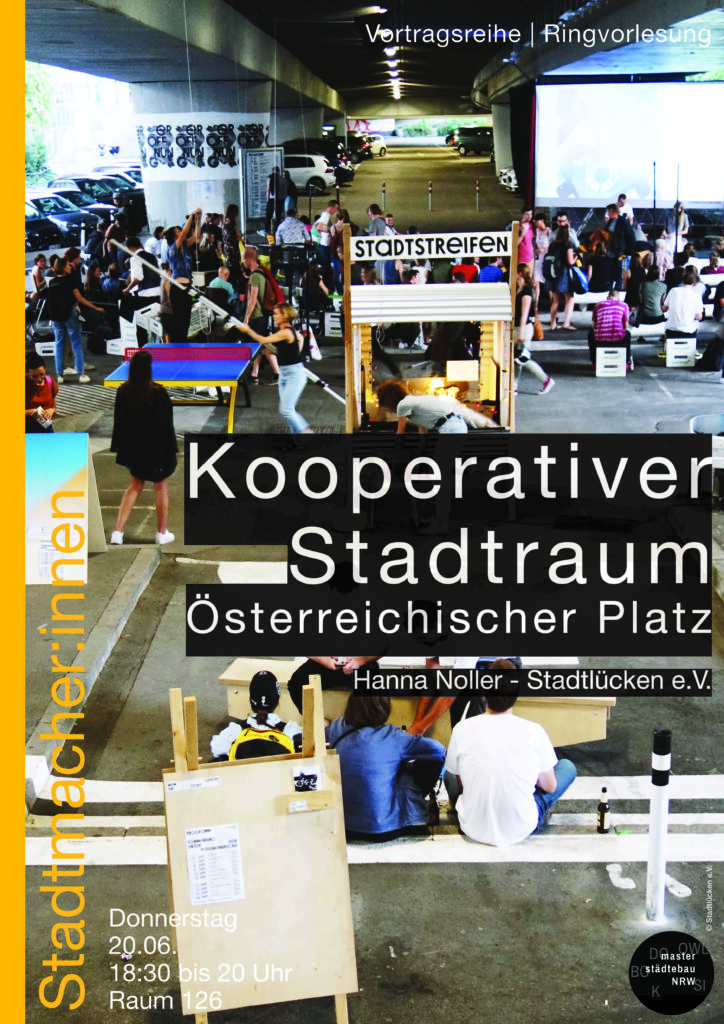

Gemeinsam Stadt machen – Erfahrungen aus kooperativen Lehrformaten Prof. Yasemin Utku, TH Köln

16.12.24

Haus der Statistik. Ko-Kreation und Partizipation Hon. Prof. Regula Lüscher, stadtmacherin, Zürich

13.01.25

Reflexion

20.01.25

Diskussion

weitere Themen

Exkursionen SoSe26

Überblick über alle Exkursionen im SoSe 26

Zanders-Areal

Einladung zum Sonderformat der Stadtmacher:innen am 06.02.2026

Infoveranstaltung Thesis

zur Master-Thesis am 23.03.2026