Semsterstart WINTERSEMESTER 2022/23

Liebe Erstsemester,

Wir dürfen Sie am 06.10.2022 um 10 Uhr in Raum 23 (Altbau) im Master Städtebau NRW begrüßen.

Liebe Erstsemester,

Wir dürfen Sie am 06.10.2022 um 10 Uhr in Raum 23 (Altbau) im Master Städtebau NRW begrüßen.

Einladung zur Vortragsreihe Stadtmacher:innen am 27.11.2025

the City. Potentialraumanalyse für kulturelle Aktivitäten in Köln

Ebertplatz. Ideen für die zukünftige Nutzung und Gestaltung

Liebe Masterstudierende,

für diejenigen, die im kommenden Wintersemester ihre Thesisarbeit schreiben möchten, biete ich eine Infoveranstaltung per Zoom-Konferenz an, am:

Donnerstag, 01.09.2022 von 08.30Uhr bis 10.00Uhr.

In der Anlage finden SIe unser aktuelles Merkblatt mit Terminen und Fristen.

Bitte denken Sie bis Donnerstag über mögliche Themen und Betreuer:innen nach, dann können wir eine erste, vorläufige Liste erstellen.

Ich lade Sie gerne mit folgendem Link zur Konferenz ein:

Zoom-Meeting beitreten

https://hs-bochum-de.zoom.us/j/2419406121?pwd=ZkErM0cxemNWSVNpR2RGQWpVMXZHdz09

Meeting-ID: 241 940 6121

Kenncode: Qe0Xx8

und freu mich, Sie zumindest am Bildschirm wiederzusehen.

Beste Grüße

Andreas Fritzen

Merkblatt für die Ausgabe und Abgabe der Masterthesis_WS 2022_23.

Einladung zur Vortragsreihe Stadtmacher:innen am 27.11.2025

the City. Potentialraumanalyse für kulturelle Aktivitäten in Köln

Ebertplatz. Ideen für die zukünftige Nutzung und Gestaltung

Einladung zur Vortragsreihe Stadtmacher:innen am 27.11.2025

the City. Potentialraumanalyse für kulturelle Aktivitäten in Köln

Ebertplatz. Ideen für die zukünftige Nutzung und Gestaltung

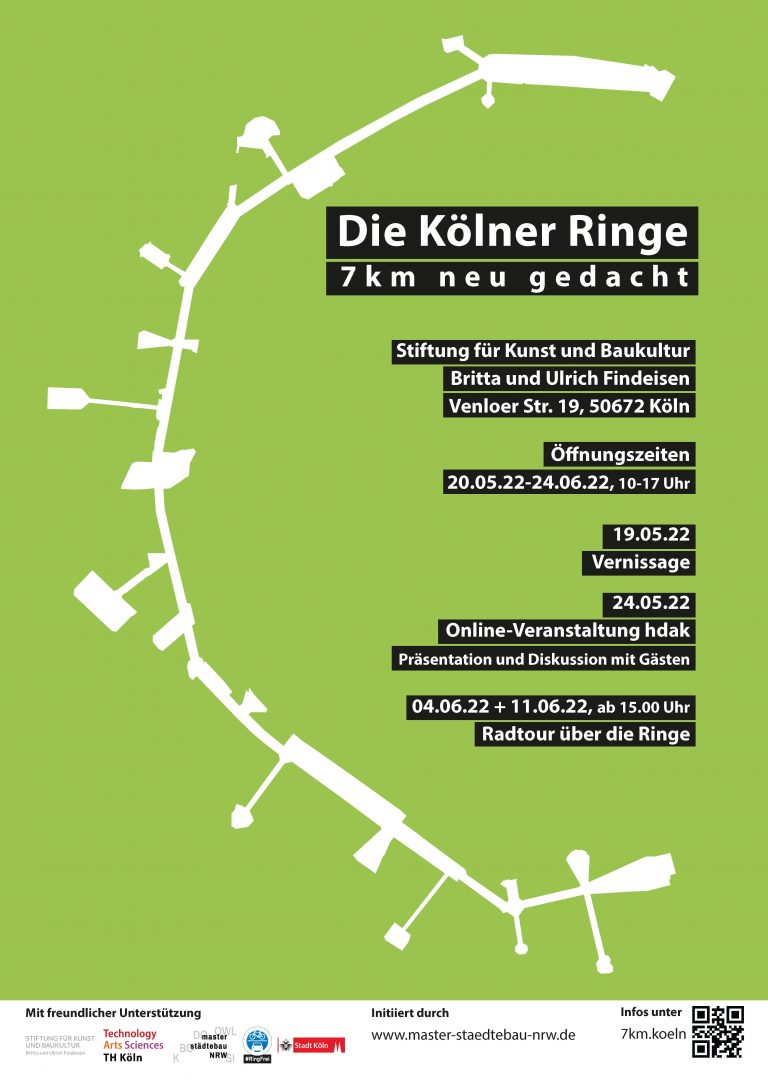

Die Weiterentwicklung und der Umbau der Kölner Ringe ist in aller Munde: diskutiert und gefordert wird von der Öffentlichkeit eine Zurücknahme der Auto-Orientierung und eine Stärkung der Aufenthaltsqualität. Erste Schritte hierfür sind bereits umgesetzt, so beispielsweise eine Umwidmung von Autofahrspuren in Fahrradwege und die weitgehende Einführung von Tempo 30. Zudem nutzen immer mehr Initiativen Teilflächen der Ringe für beispielsweise urbanes Gärtnern oder sportliche Aktivitäten. Mit diesen ersten Maßnahmen deutet sich eine Umverteilung des öffentlichen Raums für neue Nutzungen an und erfordert eine planerische Auseinandersetzung, die stadträumliche, funktionale und gestalterische Aspekte integriert in den Blick nimmt.

Dies ist Ausgangspunkt für die Ausstellung „Die Kölner Ringe – 7 km neu gedacht“ in den Räumen der Stiftung Findeisen, die Ansätze unterschiedlicher Akteure für ein Weiterdenken der Kölner Ringe zusammenführt und zur Diskussion stellen will. Konzipiert wurde die Ausstellung von Studierenden des Master Städtebau NRW an der TH Köln (Prof. Yasemin Utku) und der Initiative #RingFrei (Reinhold Goss) mit Unterstützung der Stadt Köln. Die Ausstellung wird am 19. Mai 2022 um 18.00 Uhr Einführung eröffnet und mit einer Finissage am 24. Juni 2022 beendet. Begleitet wird die Ausstellung von einem Veranstaltungsprogramm der beteiligten Akteure mit Diskussionsrunden, Filmen und Exkursionen. Weitere Informationen unter: www.7km.koeln

Ausstellungszeitraum

19. Mai. – 24. Juni 2022

Ausstellungseröffnung

19. Mai 2022, 18.00 h open end

mit Grußworten von Markus Greitemann (Planungsdezernent Stadt Köln), Andreas Hupke (Bezirksbürgermeister Köln Innenstadt) und Markus Schmale (Stiftung Findeisen)

Öffnungszeiten der Ausstellung

Mo.-Fr. 10.00-17.00 h

Ausstellungsort

Stiftung Findeisen für Kunst und Baukultur

Venloer Straße 19

50672 Köln

Begleitprogramm

24. Mai 2022, 19.00 Uhr: Online-Diskussion im hdak mit Gästen

(Anmeldung erforderlich unter: https://www.hda-koeln.de/kalender/220524_hdak/)

04. Juni 2022, 15.00 Uhr: geführte Radtour entlang der Ringe

11. Juni 2022, 15.00 Uhr: geführte Radtour entlang der Ringe

Konzepte für Leverkusen Wiesdorf

10. Schlaun-Wettbewerb 2021|2022 Trilogie für Dortmund

Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Der Studiengang Master Städtebau NRW lädt am 10. Juni 2022 um 12:30Uhr zur Informationsveranstaltung für Studieninteressierte ein. Die Veranstaltung wird an der Technischen Hochschule in Köln stattfinden.

Anmeldungen gerne an andreas.fritzen@hs-bochum.de.

Einladung zur Vortragsreihe Stadtmacher:innen am 27.11.2025

the City. Potentialraumanalyse für kulturelle Aktivitäten in Köln

Ebertplatz. Ideen für die zukünftige Nutzung und Gestaltung

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Absolventinnen und Absolventen,

liebe Studierende und Freunde des Masterstudiengangs Städtebau NRW,

wir möchten Sie/Euch ganz herzlich einladen zur Verabschiedung unserer Kollegin Prof.in Dr. Hilde Schröteler-von Brandt.

Als Gründungsmitglied des Master Städtebau NRW, als langjährige Fachausschussvorsitzende/Geschäftsführerin und als Lehrende hat Hilde Schröteler-von Brandt unseren Studiengang und alle Beteiligten nachhaltig geprägt. Das möchten wir feiern – und danke sagen! Die Verabschiedung wird stattfinden am

Freitag, 06. Mai 2022, 16.00-21.30 Uhr an der

TH Köln, Campus Deutz, Betzdorfer Str. 2, Fakultätsgebäude Architektur, Karl-Schüssler-Saal

Ablauf:

ab 16.00 Uhr – get together

ab 16.30 Uhr – Begrüßungen Dekan Prof. Rüdiger Karzel, Geschäftsführer Prof. Dr. Thorsten Erl

ab 16.45 Uhr – Fachbeiträge von Volker Sonneborn, Prof. Dr. Tilman Harlander, Dipl.-Ing. Gisela Schmitt, Studierende

ab 18.00 Uhr – Laudatio Prof. Dieter Prinz

ab 18.30 Uhr – Feier

Anmeldungen mit Angabe der Personen bitte bis zum 22.04.2022 an H-SvB-feiern@web.de

Wir möchten uns nicht nur mit der Feier, sondern auch mit einem Konvolut persönlicher Grüße in einer Art „Poesie-Album“ bedanken und Sie/Euch bitten an diesem Geschenk mitzuwirken. In der Anlage finden/t Sie/Ihr eine Datei mit einer Vorlage für ein zu gestaltendes A4-Blatt „Hoch auf Hilde.docx“. Bitte schicken/t Sie Ihren/Euren persönlichen Gruß für Hilde Schröteler-von Brandt bis zum 22.04.2022 entweder

per Email an: H-SvB-feiern@web.de oder

postalisch an Prof. Yasemin Utku, TH Köln, Betzdorfer Straße 2, 50679 Köln.

Da unser Master Städtebau NRW e-mail Verteiler nicht lückenlos ist, bitten wir um Weiterleitung der Einladung in Ihrem Kollegen-/Bekannten-/Freundeskreis mit Bezug zu Hilde Schröteler-von Brandt. Herzlichen Dank für die Unterstützung im Voraus!

Mit Vorfreude auf das gemeinsame Fest und Wiedersehen

Andreas Fritzen

____________________________________________

Prof. Andreas Fritzen

Fachausschussvorsitzender für das Kollegium/Festkommitee „Verabschiedung“

____________________________________________

Einladung zur Vortragsreihe Stadtmacher:innen am 27.11.2025

the City. Potentialraumanalyse für kulturelle Aktivitäten in Köln

Ebertplatz. Ideen für die zukünftige Nutzung und Gestaltung

Tristan Rath, Absolvent des Masters Städtebau NRW, hat mit seiner Thesis beim 9. Schlaun-Wettbewerb in der Kategorie Städtebau den mit 2.000 EUR dotierten 2. Preis belegt. Wir gartulieren!

Der Schlaun-Wettbewerb ist aus den Fußstapfen eines nordrhein-westfälischen Studentenwettbewerbs im Bereich von Städtebau und Architektur herausgetreten. Mit 14.000 € Preisgeld allein im Bereich Städtebau zieht er mittlerweile bundesweit Beiträge an. Umso erfreulicher, dass der Master Städtebau NRW bei der 9. Auflage des Wettbewerbs erfolgreich war.

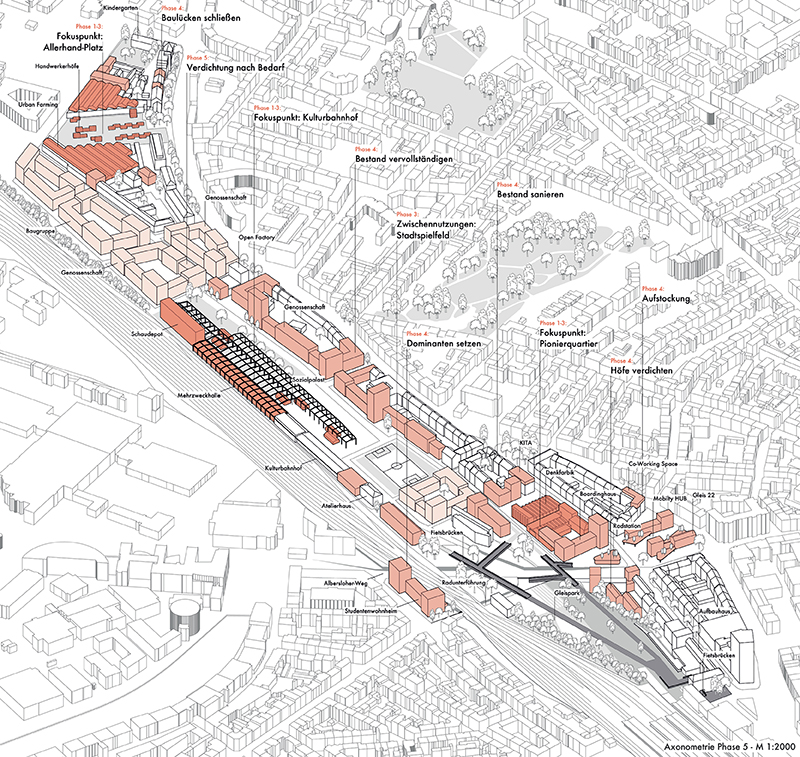

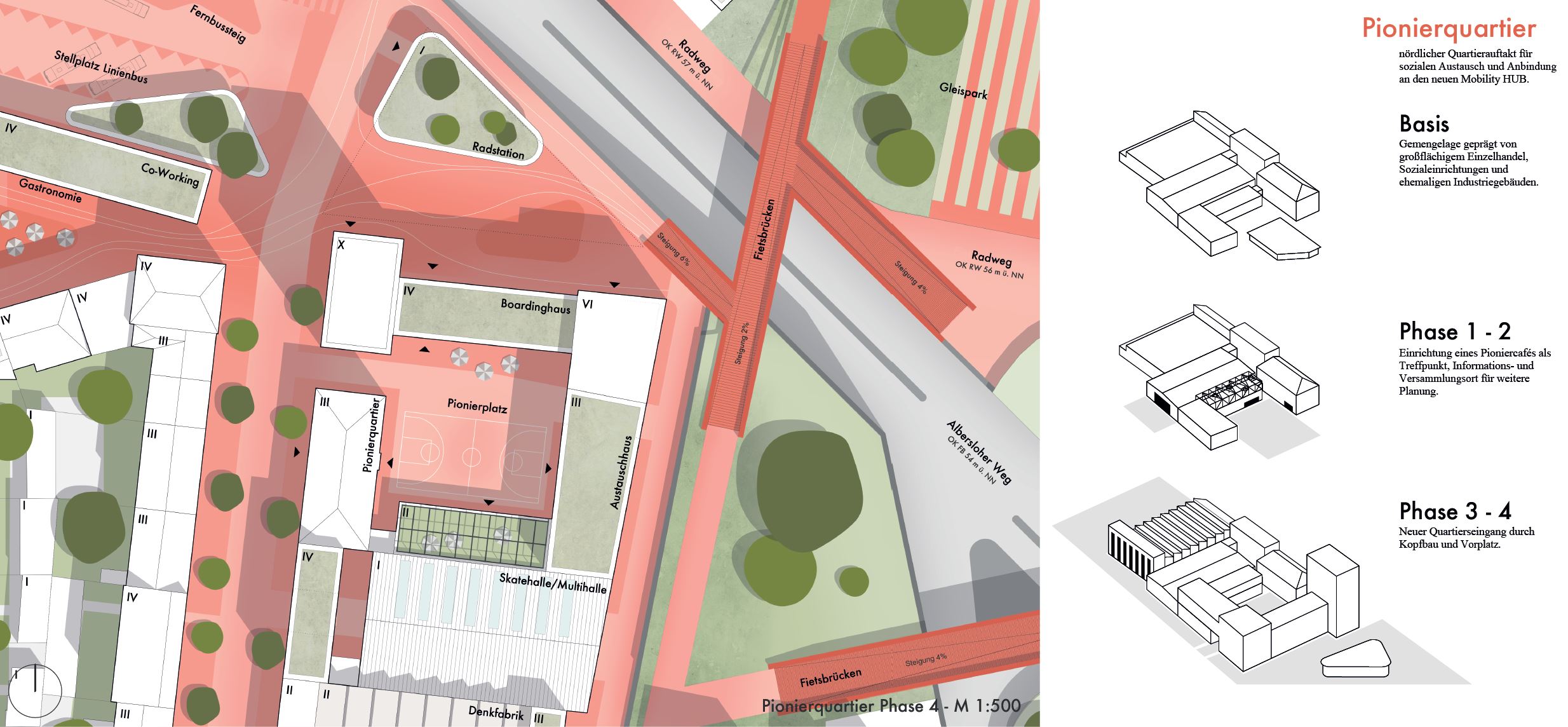

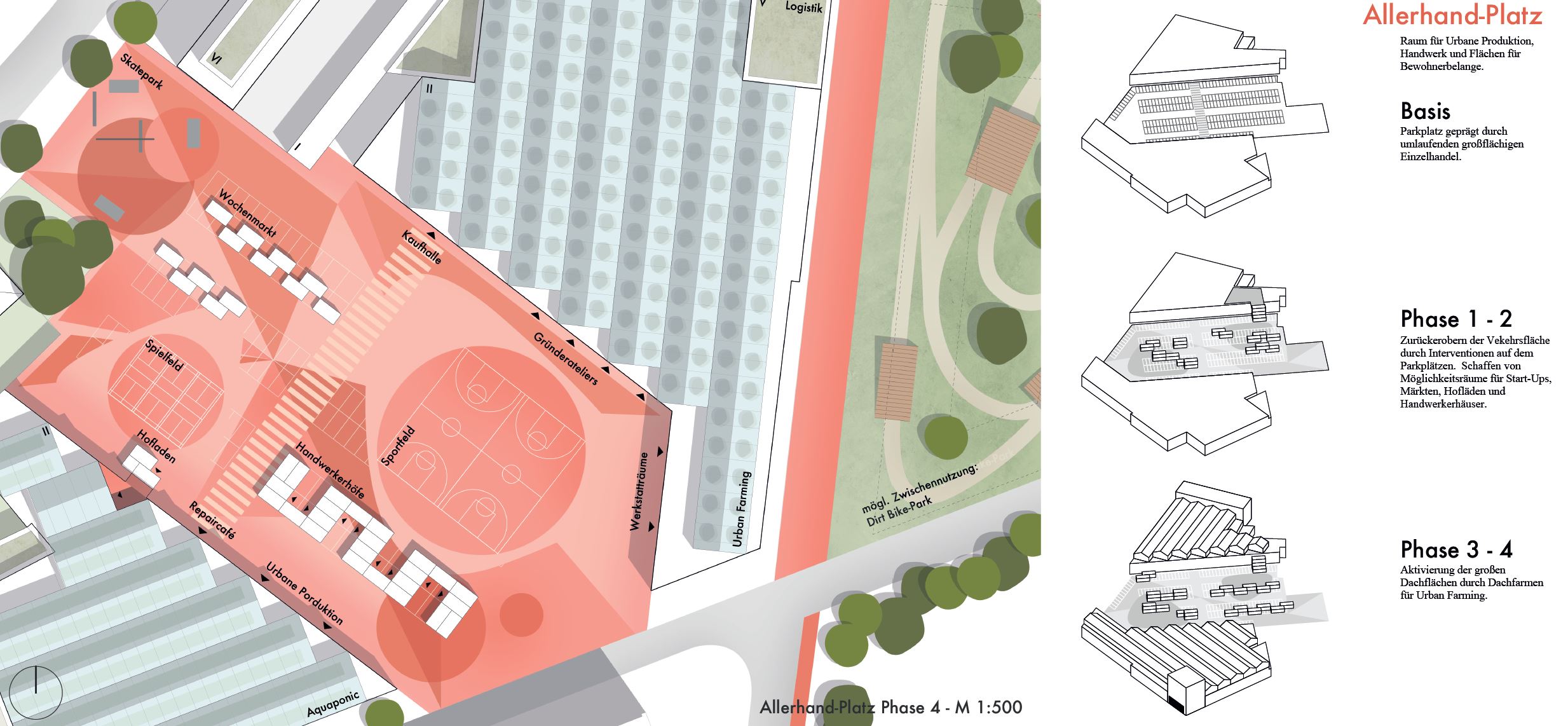

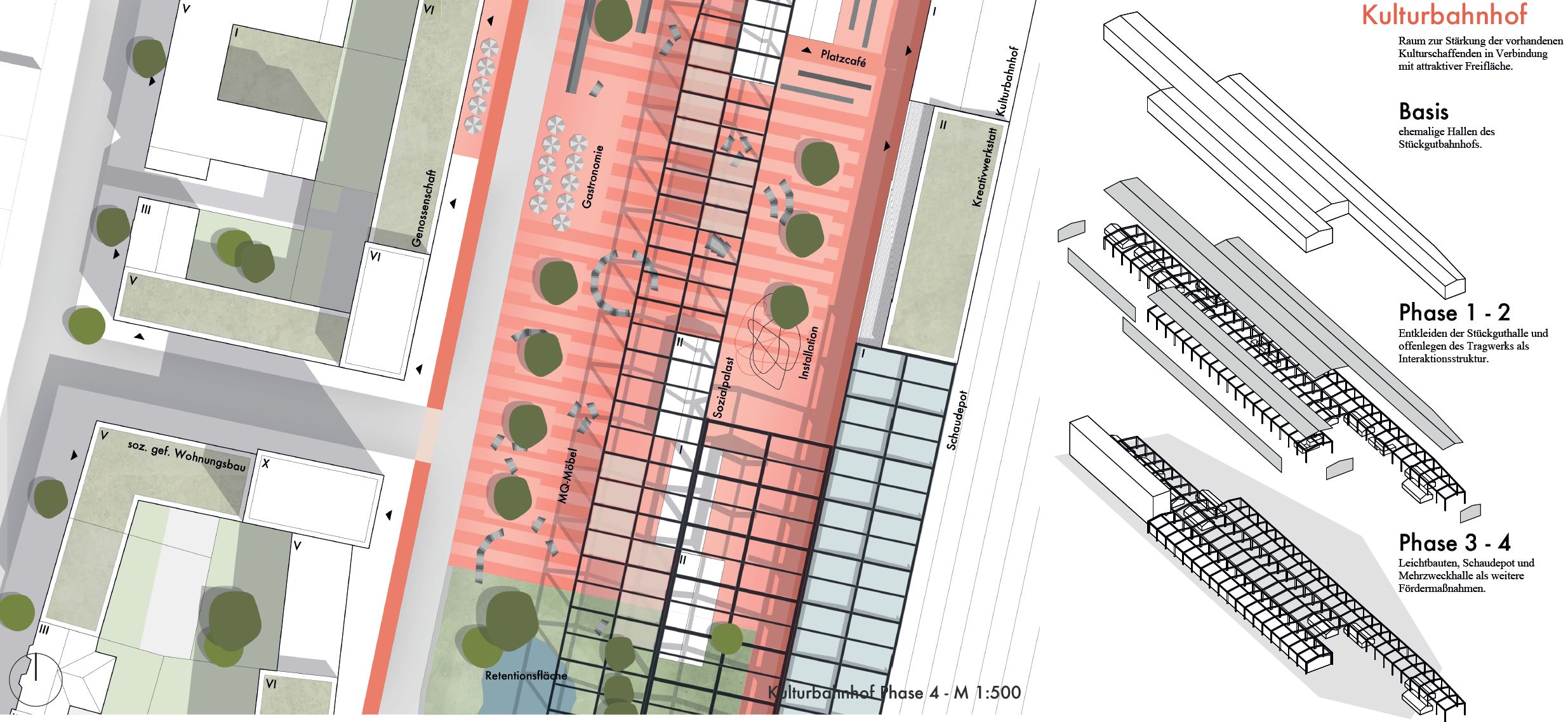

Unter der Überschrift „Bahnstadt Süd“ stellt sich für Münster die Aufgabe, wie die Verlegung des östlichen Gleisstrangs für die Weiterentwicklung des angrenzenden Stadtteils genutzt werden kann. Ausgerechnet in der heute abgeschnittenen Insellage hat sich eine typische urbane Kultur mit experimentellen Orten, städtischen Pionieren und Ausgehmöglichkeiten entwickelt. Die Antwort von Tristan Rath erhält deshalb große Teile der alten Güterhallen und integriert an zentraler Stelle einen Park. Hier wird eine neue, der nachhaltigkeit verpflichtete Planungskultur sichtbar: Der Entwurf schreibt die fragmentierte Struktur fort, interpretiert sie neu und leitet die Transformation zu einem lebendigen und experimentellen Quartier ein.

Fahrradexkursion: Weserradweg

Knapp 20 Studierende des Master Städtebau NRW und der Detmolder Schule für Architektur, Innenarchitektur und Stadtplanung fuhren mit dem Fahrrad entlang des Weserradweges und erkundeten zahlreiche Städte. Hierzu zählten Planstädte wie Bad Karlshafen als auch historisch gewachsene Städte wie Hameln und Höxter, welche in der Weserrenaissance einen bis heute baulich sichtbaren Aufschwung erlebten.

Ein besonderes Highlight war zudem die Überseestadt in Bremen, zu der die Gruppe an einem Modell intensiv über die Planungsprozesse und Entwurfsideen diskutierte.

Betreut wurde die Tour durch Prof. Martin Hoelscher und den ehemaligen Absolventen des Master Städtebau NRW Stefan Hartlock.

Tagesexkursion: Frankfurt am Main

Ende Juli haben sechs Studierende gemeinsam mit Prof. Andreas Fritzen Frankfurt am Main erkundet. Die Studierenden haben sich vorab mit städtebaulichen Themen und der Geschichte der Stadt auseinandergesetzt. Startpunkt war die „Neue“ Altstadt, von da aus ging es mit dem Fahrrad, nach einem kurzen Halt am Museumsufer, weiter zur Ernst-May-Siedlung. Ein geführter Spaziergang durch die Siedlung bot viele interessante Einblicke. Zum Abschluss es Tages erkundigte die Gruppe das Europa- und Bankenviertel.

Prof. Yasemin Utku Prof. Christian Moczala

Projekt III – Wintersemester 2020/21

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept für Gevelsberg-Schnellmark

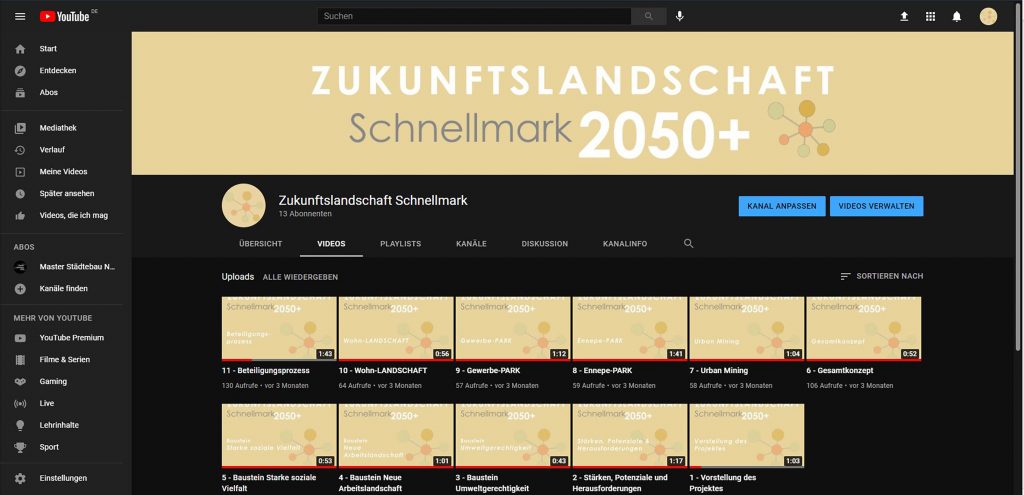

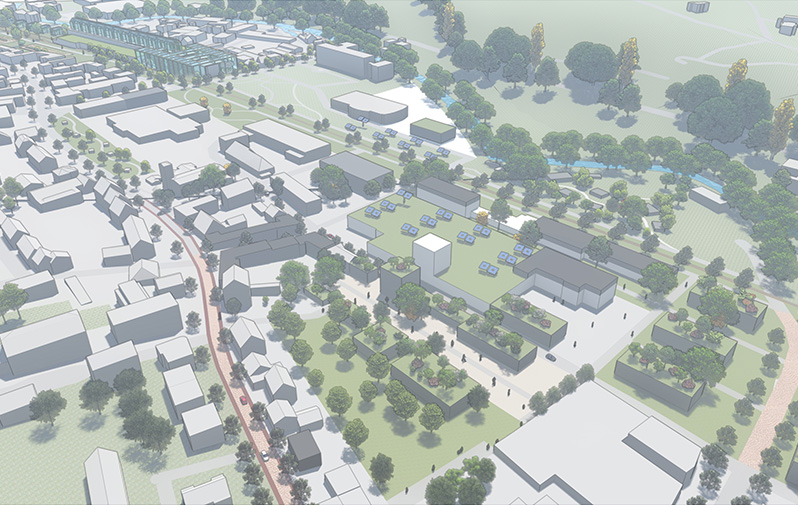

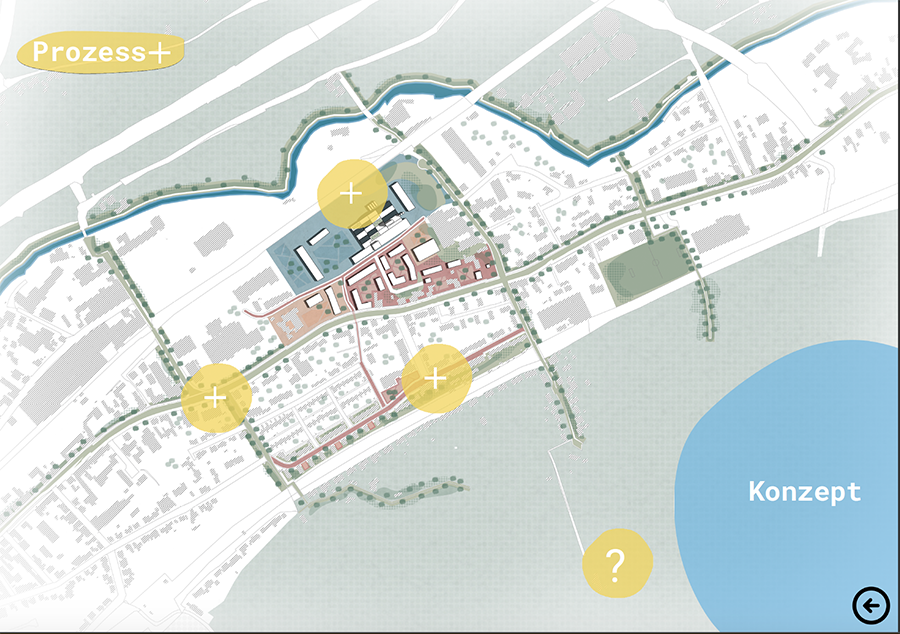

Das Projekt III im Wintersemester 2020/21 befasste sich mit dem Gevelsberger Stadtteil Schnellmark, für den in absehbarer Zeit ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden soll. Schnellmark ist eine Art Transitraum entlang der Hagener Straße zwischen dem Gevelsberger Zentrum und dem Stadtteil Vogelsang mit industrieller Vergangenheit, unterschiedlichen Siedlungsbereichen und ohne eigenes Zentrum. Aufgabe der Studierenden war es, Visionen für den Stadtteil zu erarbeiten, die Entwicklungsstufen überspringen und mittel- bis langfristige Perspektiven aufzeigen – daher „Leapfrogging, schnell, Mark!“

Hierfür galt es, räumliche Anknüpfungspunkte im Stadtteil zu finden und partizipative Planungsprozesse zu entwickeln. Im Ergebnis wurde eine städtebauliche Strategie gesucht, in der vom Leitbild über das räumliche Gerüst bis zum angestoßenen Prozess die Entwicklungsperspektive für Gevelsberg-Schnellmark sichtbar werden sollte.

Der Einstieg in das Semester mit geführten Begehungen vor Ort ermöglichte den Studierenden einen ersten Eindruck der örtlichen Situation. Dies blieb jedoch der einzige „analoge“ Termin in der gesamten Gruppe, da die Corona-Pandemie weitere Treffen unmöglich machte. Neue Wege der Projektarbeit wurden erforderlich und unterschiedliche digitale Tools kamen zum Einsatz. Auch auf die Ergebnisse wirkte sich das digitale Semester aus: die von den Studierenden erarbeiteten Entwicklungsstrategien sowie Prozess- und Beteiligungsformate zeigen eine herausragende Vielfalt und inspirierende Ansätze auf.

„Schnellmark wird Landmark“ von Sophie Juilfs, Ramona Ocolisan, Nourhan Alsaati

„Gewebe Schnellmark“ von Maike Kortemeyer und Pauline Diekmann

„Viva la Mosaik“ von Julian Schulte, Markus Knust, Friedrich Stotz

„Werd‘ mal schnell Grünmark“ von Tom Brand, Holger Reul, Patrick Böning

„Drei Säulen für ein nachhaltiges Schnellmark“ von Saskia Berger, Jonas Schmidt, Sara Mulleri

„Zukunftslandschaft Schnellmark 2050+“ von Philipp von Kölln, Duru Karakus, Andrijana Stajic

„Schnellmark Plus“ von Florian Peters, Joanna Podszus, Anke Theis